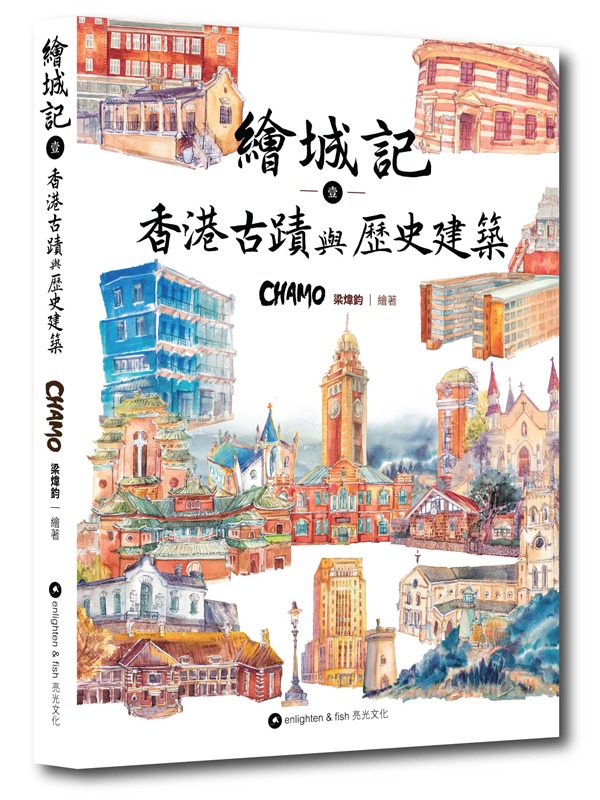

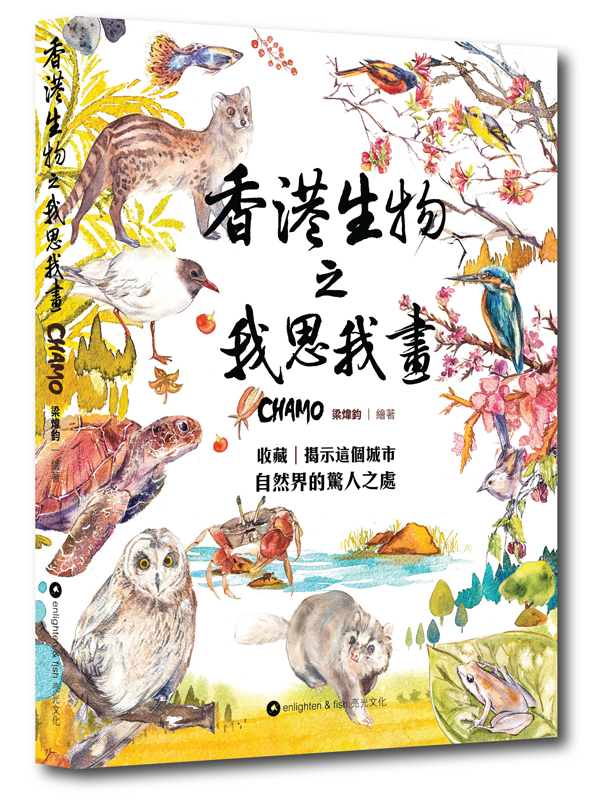

作者CHAMO繼上一本《香港生物之我思我畫》後,今次畫的是每天都會見到的香港建築。

她說:「我一直很喜歡畫香港。這次想畫的,是我們身邊的老建築。

你有沒有試過,在街上看到一座古舊的建築,感覺眼熟,卻說不出它的名字?又或者,乘車時經過一座建築外型很特別,想去了解,但轉頭就忘了?

香港有不少這樣的建築——它們很低調,靜靜守在街角,見證社區的變遷與人的來去。

這本書,就是希望為它們多留一點篇幅,說一點故事,讓我們與這些老建築的距離,不止於一張照片、一個地名。」

麥高登(香港中文大學人類學系教授):「我一直認為,建築師感興趣的只在於那些石頭、木頭、鋼鐵、水泥造成的建築物,而不是活生生的存在。然而,這書中簡短的內容改變了我的想法。」

Peter Ferretto(香港中文大學建築學系副教授):「書中的自發塲境就是要指出這些常被忽視的城市空間,它喚醒了建築師們不常理會的日常生活,社交互動和文化設定。」

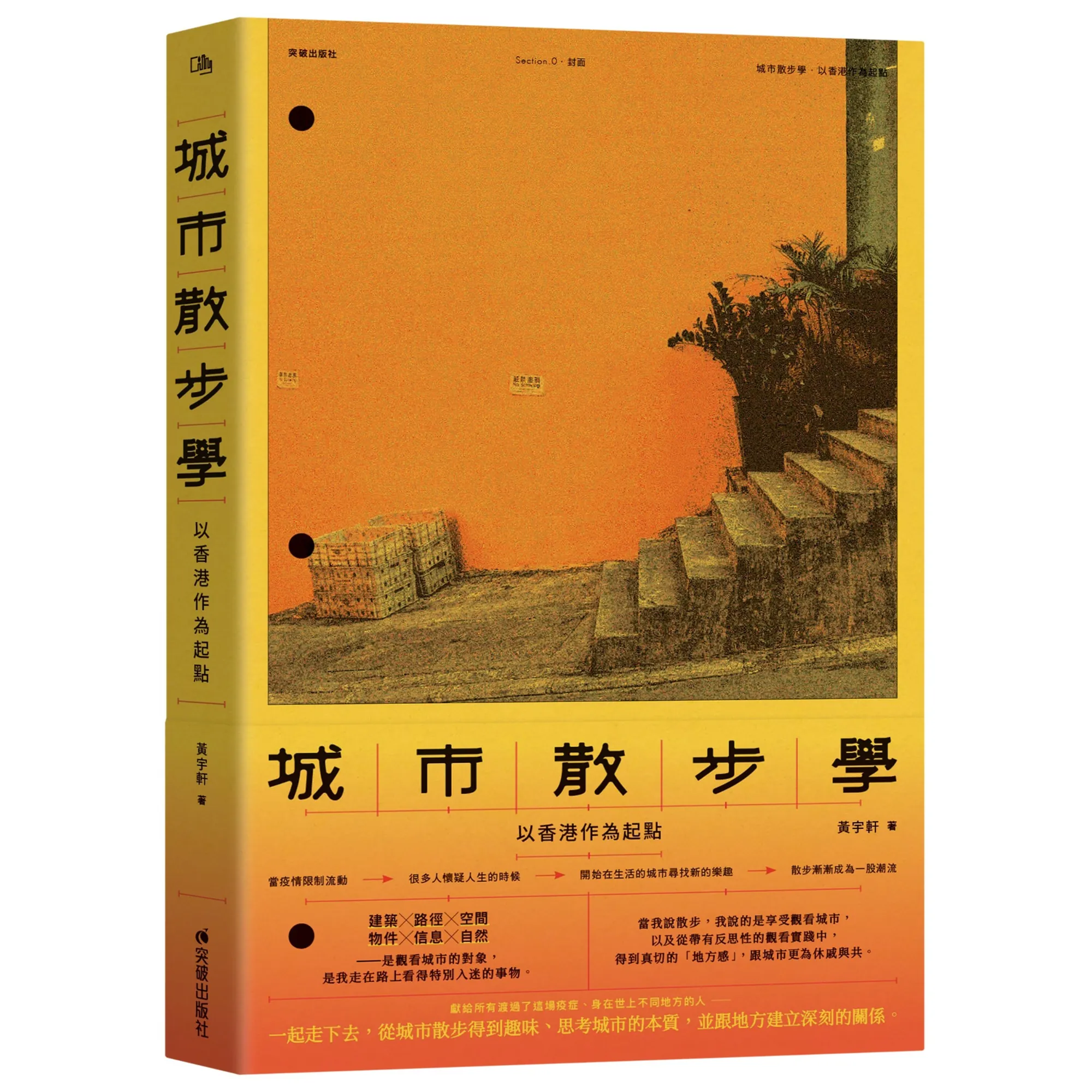

茹國烈(《城市如何文化》、《文化城市之路》作者):「我讀得非常快樂,因為這本字典把我們習以為常,充滿著回憶,卻又難以形容的經驗,很有條理地呈現出來,讓我驚喜發現,原來我們平常生活中的空間文化,蘊含著一套邏輯,一套語言。而如果我們掌握到這套語言,我們就理解到何謂香港特色,亦可以用這套語言來創作新的空間文化。」

黃宇軒(《香港散步學》作者):「可以大膽斷言說,過去十數年遇上所有關於香港城市空間的出版之中,《塲境.圖式》是我心目中,最有啟發性和我最欣賞的一本著作,它絕對應該是,每個關心香港這座城市的人,都應該讀的書。我深信,只要讀過此書的朋友,都會認同,這是今後要認識香港,無法繞過的一本書。」

建築宅男(《城市建築不美學》作者):「未來的香港,會變得怎樣?這是每一個關心我城的人都會問自己的問題,而此刻《塲境.圖式》再版或許給了我們一些答案的起始點:我們可以用更開放的視角去理解空間,用更包容的態度去對待設計,用更多元的方式去探索未來。」

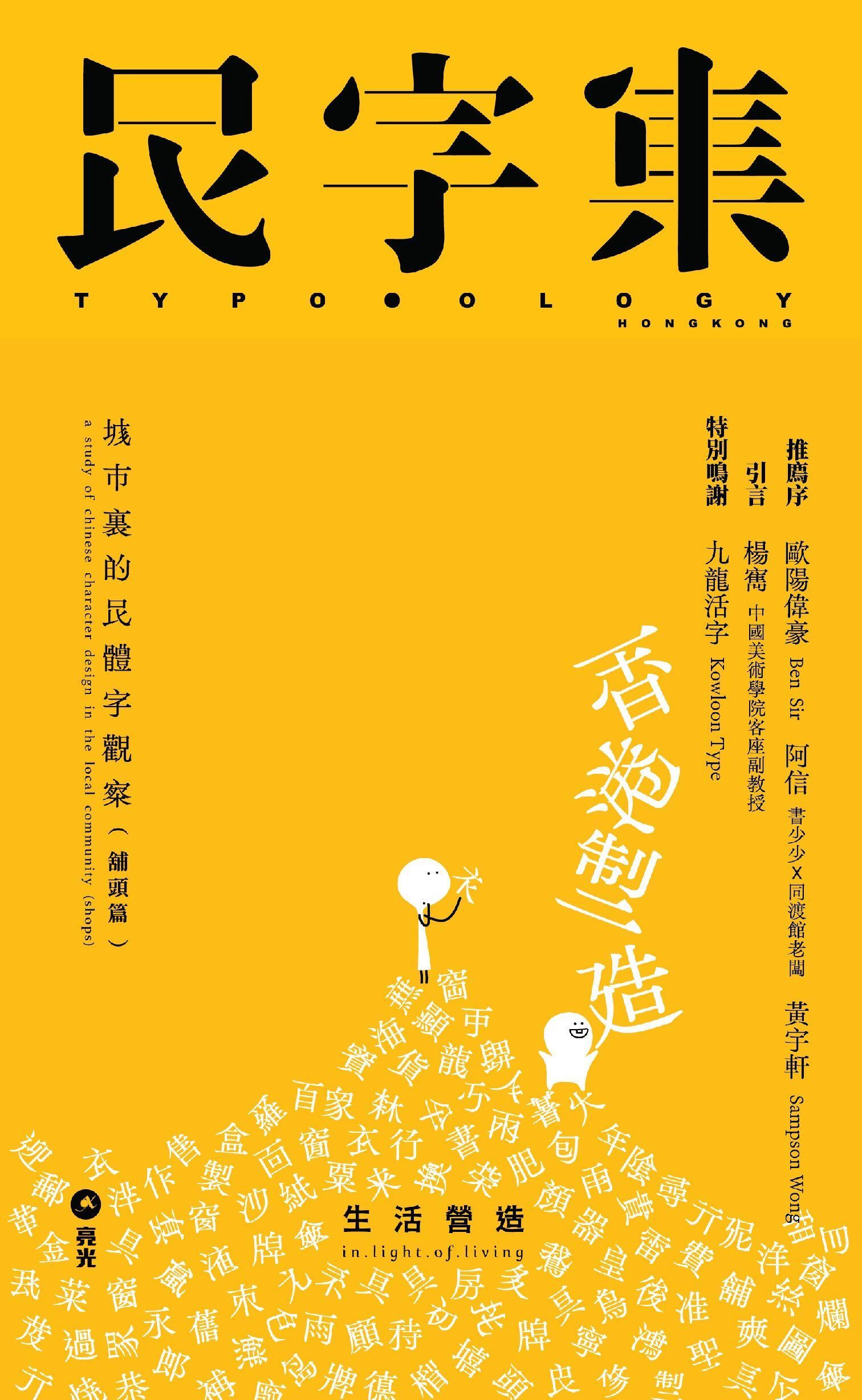

楊寯(中國美術學院建築藝術學院客座副教授)專文推薦:「與照片和建築空間藍圖相比,書中的圖繪接近我們理解真實的記憶,鬆散且有細微差異,個人記憶的塲境各有不同,但大概的輪廓足以喚醒某種塲境的印象。」