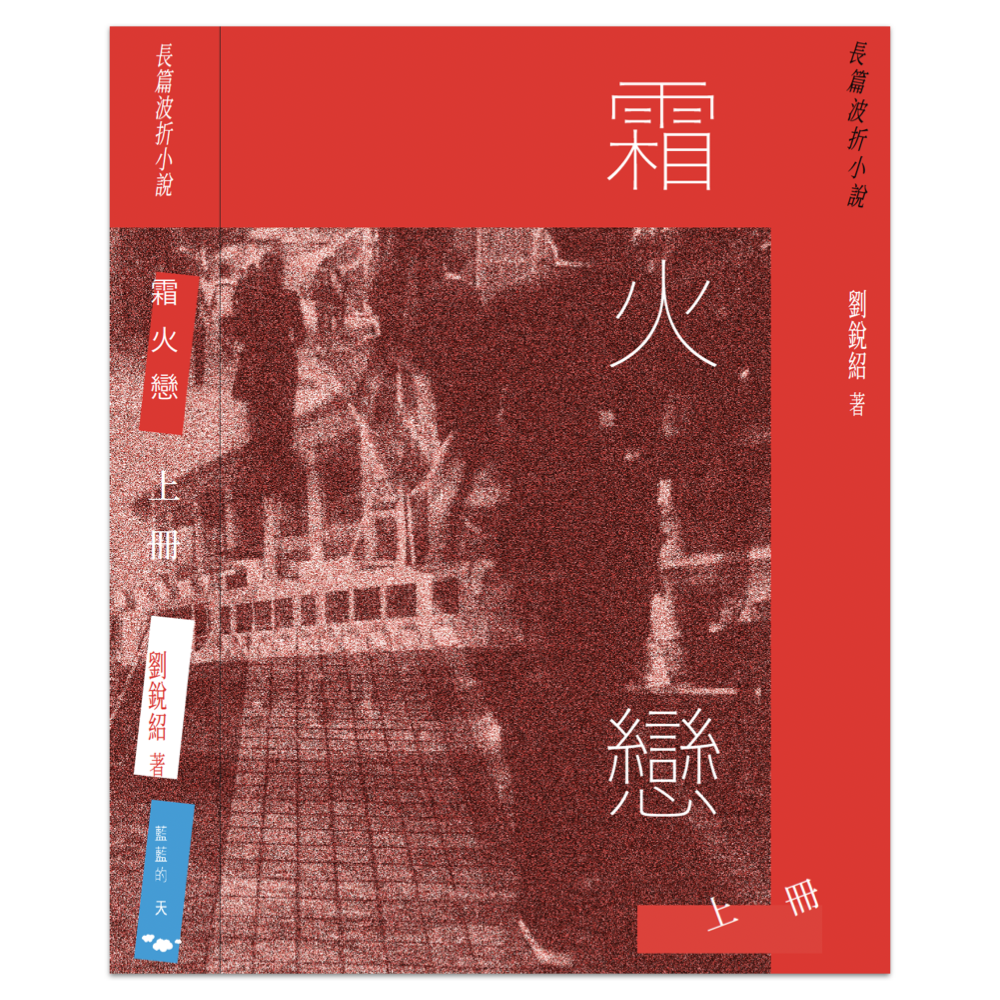

我是極願意走自己的路子、寫一些有實驗性的小說的。但在日寫七、八千字低質東西的情況下,根本擠不出時間做好創作前的準備,小說寫成後,總與最初的理想有很大的距離。我在一九七二年寫的《對倒》就是一個顯明的例子。⋯⋯一九六五年十月,我為《新生晚報》寫連載小說《有趣的事情》,開始時也想認真寫一個長篇,由於邊寫邊發表的關係,越寫越亂,亂得像一堆敗草,不但不「有趣」,而且有點「肉麻」。後來,台灣幼獅文化事業公司為我出版《寺內》,我將其中有關蟑螂的一段抽出來,略加修改,改成中篇。這兩個例子清楚說明:長期在香港賣文的我,總是沒有辦法統一自己的矛盾,一方面任由自己失去;一方面又要設法找回自己。不過,無論處於什麼樣的境況,我從未失掉過學習寫作的興趣。

本事版《有趣的事情》第六至十一章採用作者一九七四年《蟑螂》改寫版,其他章節保留《新生晚報》連載版,除明顯的錯別字外,不作改動。

小說《有趣的事情》很多,然而箇中最「有趣」的,必然是劉以鬯筆下的香港:面對一九六六年百物騰貴的通脹浪潮、天星小輪加價引發的暴亂與宵禁,小說主人公在為住屋問題發愁的同時,不免呼籲政府應該印製精美郵票,以為增加庫房收入的生財工具(身為集郵迷的作者總在為自己謀福祉);就當年奧斯卡金像獎與康城影展的片單以及香港「四毫子小說」出版泛濫的批評,則見作者如何對當時流於庸俗的文化風氣深惡痛絕;一海之隔的賭城澳門,照耀多少渡海尋求夢幻泡影的欲望及其破滅,更隱含兩城於一九六六年前後分途而行的歷史軌跡。凡此種種,無一不有趣地挑戰着小說與現實的邊界。

「香港的美化與現代化已成鐵一般的事實;但是並不具有成為世界第一大都市的條件。」

產品詳情

目錄

推薦

作者簡介

譯者簡介

繪者簡介

編者簡介