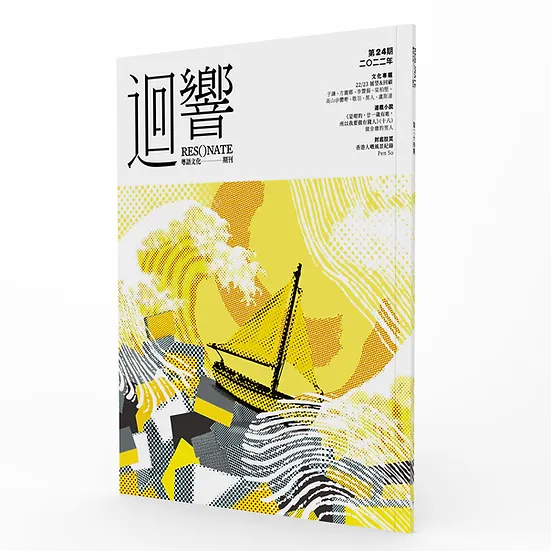

香港末代總督日記

以五年紀事悼念香港回歸25週年

「擔任香港總督是我的公職生涯當中非常重要的一環,甚至可以說是我畢生擔任過最重要的職位。我認為未來幾年香港所發生的一切,對所有人都至關重要。我們必須持續關切香港,為香港發聲,表明我們認同香港市民為自由民主勇敢奮鬥的價值觀。正如同我們從香港發生的事情所得知的那樣,我們不可認為這些價值觀能繼續存在是理所當然的。香港為自由、個人權利和尊嚴而戰,這也是我們共同奮鬥的目標。」

——彭定康

一百多年前,英國以租借方式從清末中國手中獲得香港大部分的土地(即新界)。到了1992年7月,彭定康以末任英國派任總督的身分前往香港履新,準備在1997年將香港主權移交給中國,而非依循過去數十年英國處理其他殖民地的慣例讓其獨立。接下來五年內,彭定康在其港督任内撰寫這些日記,詳細描述香港作為英國殖民地的運作方式,以及隨著主權移交臨近之日所發生的各種事件。

這本日記對於與北京當局的談判、強化香港(遲來的)的民主制度,以及彭定康如何尋求適度的自治制度讓香港在1997年後能持續運作,提供了前所未有的真知灼見。出乎意料的是,不只中國共產黨反對彭定康的政制改革,一些英國商人和政府高官也對彭定康的作為非常不悅。對這些人來說,與北京保持良好的關係似乎比較重要,香港的政治自由和法治反倒是枝微末節。

本書英文版在香港主權移交25週年之際出版,作者反思過去到現在與北京當局打交道的種種經歷。書末短文〈香港的毀壞〉描述香港自1997年以來的情勢發展,對近年香港所遭受的挫敗做了一番權威性的評估。

地圖

推薦序

二十一世紀讓人難以置信的悲劇/曹興誠

傳播民主天火的普羅米修斯/陶傑

一座城市的消失/羅冠聰

前言

何事、何時、何人、如何

第一章 民主與巨龍:一九九二年四月-一九九三年四月

第二章 繞著桑樹叢兜圈:一九九三年四月-一九九四年四月

第三章 打贏關鍵選戰:一九九四年四月-一九九五年四月

第四章 倒數開始:一九九五年五月-一九九六年五月

第五章 帝國的落日餘暉:一九九六年五月-一九九七年六月

後記

香港的毀壞:九七大限後有哪些遭遇?

那些人,如今安在?

謝辭

圖片來源

中英文人名對照

各界推薦

矢板明夫︱產經新聞社台北支局長

汪 浩︱國際政經專家

李志德︱資深新聞工作者

吳介民︱中央研究院社會學研究所研究員

吳叡人︱中央研究院臺灣史研究所副研究員

林昶佐︱立法委員、閃靈主唱

陶 傑︱香港著名作家、資深媒體人

曹興誠︱著名企業家、聯華電子創辦人

陳健民︱政治大學社會學系客座教授

張潔平︱飛地書店創辦人

顏擇雅︱出版人、作家

羅永生︱文化研究學者

羅冠聰︱前香港立法會議員

(依姓氏筆畫排列)

「彭定康現身說法,以政治圈內人士的身分寫下《香港日記》,内容充斥著每天活像與希臘神話中九頭蛇搏鬥的感受……在2022年閱讀這本日記,有種難以逃避的辛酸:本書捕捉了帝國末日的獨特時刻,也顯現一個非凡的社會在短暫的民主自由中茁壯、現在卻已逐漸褪色的景象。」──伊莎貝爾.希爾頓(Isabel Hilton),《泰晤士報文學副刊》(Times Literary Supplement)

「彭定康勛爵在香港大部分的時間都與英國官員和當地權貴周旋。這些人認為,在香港移交前沒必要嘗試為香港向北京當局爭取更多的民主,而在未經中國首肯的情況下單方面擴大民主政制,就更不必說了。本書內容豐富,書中最引人入勝的細節正是與彭定康和北京的緊張關係息息相關。……作者生動的文筆,讓日記中所記載的人、事、物躍然紙上。」──《經濟學人》(Economist)

「彭定康五年的日記,詳述了他每天迎戰北京當局的搏鬥……這是一個了不起的故事,除了漢學家之外,所有的歷史學家也必將對彭定康的日記深感興趣。其實這些故事記錄了大英帝國的餘暉……有時日記讀起來像小說……彭定康健談、隨性的文風讀來格外輕鬆。」──英商馬世民(Simon Murray),《每日電訊報》(Daily Telegraph)

「因為香港人沒有得到應有的待遇,這本日記充滿怒氣,也令人著迷,粗魯得毫無保留,但不失當。」──英國媒體人韋安仕(Stephen Vines),《文學評論》(Literary Review)

「彭定康在香港五年動盪不安的總督任期內(1992-1997)所撰寫的日記出版了。本書記錄他與共產黨員、商業大亨、英國內閣中對他抱持懷疑態度的官員,以及中國各地方高官的鬥爭。可以想像的是,他的日記有溫文爾雅,也有充滿冷嘲熱諷的一面,但讀起來總是字字珠璣……他的計畫包括增加香港有投票資格的人數,並讓地方政府民主化。結果香港的權貴大感震驚,外交官員不寒而慄,而厭惡民主的中共領導人在北京只進行了一輪會談後,便決定排斥並詆毀彭定康總督……然而,彭定康的嘗試勇敢、正直,而他的努力及作為將永載史冊。」──邁克.謝里丹(Michael Sheridan),《星期日泰晤士報》(Sunday Times)

「本書記載彭定康從1992年4月接受任命開始,到五年多後主權移交所發生的事,内容在過去從未發表,不但精彩,可讀性也高……在本書的後記中,彭定康對今天的香港也提出強而有力的看法,是一篇充滿激情的論戰文章,內容道出北京當局對中英兩國當年對於香港前途的承諾進行顛覆、破壞,而且方式越發野蠻、殘酷。彭定康對習近平鎮壓香港的譴責鏗鏘有力。……25年過去了,全球秩序隨著民族主義情緒日益升高,各國將重心轉向國内,日記為歷史見證了一件事情:儘管彭定康的政改成就有限,但他對今日香港的局面相較於希思(Edward Heath)、賀維(Geoffrey Howe)和夏舜霆等英國政治人物,提供了較為準確且無愧於心的預測。」──馬丁.凱托(Martin Kettle),《衛報》(The Guardian)

「在彭定康的日記裡,我們看到諸多名人造訪彭定康在港督府的起居室:從德蕾莎修女到柴契爾夫人……為了避開英國派任總督的傳統羽毛官帽、制服和與治理香港這個大英帝國前哨站所帶來的空洞讚頌,他毫不猶豫進行一系列在社區和人群中漫步、召開答問大會、尋找重新分配財富的方案。對民主派人士的同情,他也毫不掩飾。」──克里斯.茂林(Chris Mullin),《旁觀者》(Spectator)

「本書仔細觀察中國如何違背對香港的承諾──先從隱蔽的伎倆開始,循序漸進,最後演變成公然且突如其來的蠻橫地剝奪港人的自由,並追蹤這些所作所為對港人生活的影響……日記涵蓋1992-1997年主權移交期間彭定康擔任港督時所發生的事情,任内雖令人氣餒,但仍頗有收穫……主權移交之前的幾年裡,彭定康是一位和藹可親且懂得自我調侃的伙伴……閲讀他的日記,我們可以看到,英國或任何其他國家若放棄自由的原則,對中共的要求一再妥協,結果是不會得到任何政治上的收穫,也毫無商業利益可言。他引用英國統治香港最後幾十年間貿易和投資的數據,確實呈現了對北京政府的卑躬屈膝與商業上的實質回報,兩者之間幾乎毫無關聯。」──維克多.馬利特(Victor Mallet),《金融時報》(Financial Times)

「在《香港日記》裡,彭定康詳述他在末任港督任內,為英國統治垂死的歲月注入活力的奮鬥。彭定康堅信,播下民主的種子將使香港主權移交給中國後更具韌性,而歷史學家必將持續對此觀點辯論,本書也將成為他們的研究素材。同時值得我們珍惜的是,本書精彩而激烈的結尾文章道出近年北京對香港的鎮壓,摧毀了港人的生活方式。誠如彭定康所言:『香港為自由、個人權利和尊嚴而戰,這也是我們共同奮鬥的目標。』」──彼得.李基茨(Peter Ricketts),英格斯堡思想年度選書(Engelsberg Ideas Books of the Year)

「《香港日記》……詳述了彭定康為確保香港自由的延續而堅持不懈、但仍以失敗告終的努力……儘管彭定康盡了最大的努力,但香港依然成為『煤礦坑裡的金絲雀』,我們也得以看到讓中國共產黨為所欲為的後果。」──高登.科洛維茨(L. Gordon Crovitz),《華爾街日報》(Wall Street Journal)

「羅馬不是一天造成的,今日的香港也不是。從英國末代港督彭定康的日記,能看見英國統治香港最後的時光裡,中國政府、英國政府的如何一步步『促成』一國兩制,以及過去香港人民如何看待與面對香港的主權轉移。透過閱讀過去,理解香港的現在,也進而思索未來我們應該如何避免重蹈覆轍、重演歷史悲劇。」──林昶佐(立法委員、閃靈主唱)